Unsere Passion für Präzision

Viele Patienten bleiben jahrelang vollkommen beschwerdefrei [3]. Aus diesem Grund wird die Erkrankung oft lediglich in Verlaufskontrollen überwacht. Wann ein Akustikusneurinom denn eigentlich operiert werden muss, das werden wir im ERCM häufig gefragt.

Letztlich spielen dabei immer auch Ihre persönlichen Präferenzen eine Rolle, für welche Therapie Sie sich im Austausch mit Ihren Ärztinnen und Ärzten entscheiden – durch welche Option Ihnen beispielsweise auch emotionale Last genommen werden kann.

Bei kleinen und mittelgroßen Akustikusneurinomen belegen neue Studiendaten für die robotergeführte, radiochirurgische Behandlung, und als Alternative zur mikrochirurgischen Operation, beispielsweise eine signifikante Reduktion des Tumorvolumens mit meist geringen funktionellen Einbußen [3].

Insbesondere bei kleinen Akustikusneurinomen erfreut sich die Behandlung mit der hochpräzisen CyberKnife- oder der ZAP-X-Therapie zunehmender Beliebtheit, da sie im Vergleich zur chirurgischen Tumorentfernung eine effizientere Behandlung und einfachere Anwendung bietet.

Definition: Was ist ein Akustikusneurinom?

Definition: Was ist ein Akustikusneurinom?

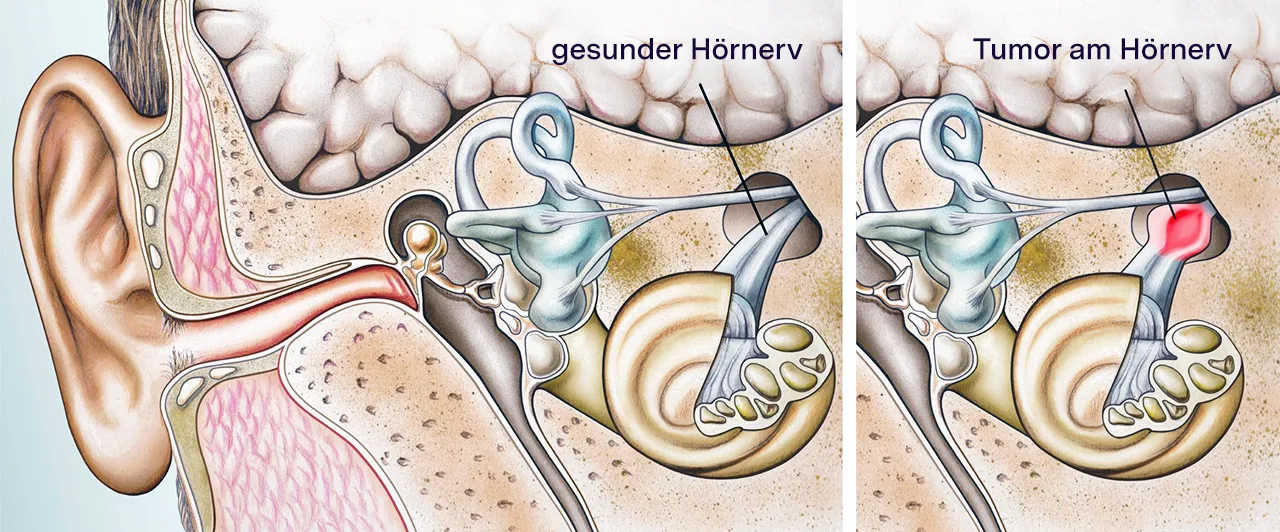

Das Akustikusneurinom ist eine von den Zellen der Nervenscheide (Schwannzellen) ausgehende gutartige Nervenfasergeschwulst. Betroffen sind vor allem Nervenfasern des Hör- und Gleichgewichtsnerven, die eine Verbindung zwischen Innenohr und Gehirn herstellen.

Da besonders der vestibuläre Anteil befallen ist, der für den Gleichgewichtssinn zuständig ist, wird das Akustikusneurinom in der Medizin überwiegend als Vestibularisschwannom bezeichnet.

Die gutartigen Tumoren entstehen im Bereich der Schädelbasis, treten selten auf und machen 6% aller primären intrakraniellen Hirntumoren aus. Damit sind alle Tumoren gemeint, die vom Gehirn, den Hirnhäuten (Meningen) und Hirnanhangsgebilden (z. B. von der Hypophyse) ausgehen.

Das Erkrankungsalter der Patientinnen und Patienten liegt hauptsächlich zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr, grundsätzlich kann das Akustikusneurinom aber in jeder Lebensphase auftreten [2].

Häufige Symptome eines Akustikusneurinoms

Symptome, mit denen sich die Nervenfasergeschwulst bemerkbar macht, können unterschiedlich sein und hängen von der Größe des Akustikusneurinoms und dem betroffenen Hirnnerven ab.

Zu den häufigsten Anzeichen gehören:

Hörminderung und Hörsturze

Drehschwindel (Vertigo): kann mit Übelkeit und Gleichgewichtsstörungen einhergehen

Subjektiv wahrgenommenes Rauschen, Klingeln oder Pfeifen in den Ohren (Tinnitus)

Zu den eher seltenen und unspezifischen Symptomen gehören:

Einschränkungen der Sprachwahrnehmung

Kopfschmerzen, besonders morgens beim Aufwachen, bei Husten, Niesen und Erbrechen

Lähmungen der Gesichtsmuskulatur

Haben Akustikusneurinome eine bestimmte Größe erreicht, können sie auch andere Hirnnerven in Mitleidenschaft ziehen: Ist etwa der VII. Hirnnerv (Nervus facialis) beeinträchtigt, treten in der Regel eine Lähmung der Gesichtsmuskulatur, vorübergehende Sehstörungen oder eine Störung der Tränendrüsensekretion auf. Dies ist allerdings sehr selten der Fall. Eine Beeinträchtigung des V. Hirnnervs (Nervus trigeminus) bei größeren Tumoren führt u. a. zu Gefühlsstörungen im Gesicht.

Schluckbeschwerden können sich bemerkbar machen, wenn der IX. (Nervus glossopharyngeus) und der X. (Nervus vagus) Hirnnerv betroffen sind. Das Akustikusneurinom drückt bei weiterer Größenzunahme aber nicht nur auf benachbarte Hirnnerven, sondern auch auf den Hirnstamm. Das kann den Hirndruck erhöhten, was zu Erbrechen, Kopfschmerzen und im Extremfall sogar zu Bewusstlosigkeit führen kann.

Ursachen & Risikofaktoren

Ursachen & Risikofaktoren

Die Ursachen für die Entwicklung von Akustikusneurinomen sind bisher unbekannt. Dokumentiert ist u. a. ein Zusammenhang mit der Neurofibromatose – eine Gruppe seltener genetischer Erkrankungen mit Wucherungen von verändertem Nervengewebe unter der Haut oder auch in anderen Körperbereichen.

Geht die gutartige Nervenfasergeschwulst beispielsweise mit einer Typ-1-Neurofibromatose (NF1) einher (Recklinghausen-Krankheit), entwickelt sich die Erkrankung in der Regel auf nur einer Seite. Patienten, die an Typ-2-Neurofibromatose (NF2) leiden, haben meist beidseitige Tumoren.

Diagnoseverfahren

Die meisten Akustikusneurinome werden oft bei vorliegenden Schwindelanfällen, akuten Hörstörungen oder als Zufallsbefunde bei einer Kernspin-Tomographie des Schädels (z. B. bei Kopfschmerzen) diagnostiziert. Auch die Familienanamnese ist im Falle einer familiären bzw. genetischen Vorbelastung mit einer Neurofibromatose wichtig.

Um zu beurteilen, wie aktiv der gutartige Tumor ist, sind bildgebende Verfahren relevant: Mithilfe einer Magnetresonanztomographie (MRT) können beispielsweise Akustikusneurinome mit einem Durchmesser von nur 1 bis 2 mm ausfindig gemacht werden.

Weitere Untersuchungsmethoden sind:

Hörfunktionsmessung (Audiometrie)

Medizinisch objektive Messung der Verarbeitung von akustischen Signalen im Gehirn (Akustisch evozierte Potenziale, AEP)

Untersuchung der kalorischen Erregbarkeit der Gleichgewichtsorgane (thermische Prüfung mit Wasser oder Luft)

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Häufig sehen wir bei uns im ERCM Betroffene, die zwar keine Symptome zeigen, dennoch das große persönliche Bedürfnis verspüren, „das da in meinem Kopf“ loszuwerden. Ziel sollte aus unserer Sicht stets die für Sie individuell bestmögliche Lebensqualität sein.

Zu den wichtigsten therapeutischen Ansätzen gehören:

Verlaufskontrolle mit kontrollierter Überwachung (Wait-and-Scan-Strategie)

Robotergeführte, radiochirurgische Behandlung (z. B. CyberKnife- & ZAP-X-Therapie)

Operative Entfernung des gutartigen Tumors

Konventionelle Bestrahlung

Hinweise zur Behandlungsdauer

Hinweise zur Behandlungsdauer

Ein operativer Eingriff zur neurochirurgischen Entfernung des Akustikusneurinoms erfordert meist einen 1- bis 2-wöchigen Krankenhausaufenthalt.

Robotergeführte CyberKnife-Therapie: Hochpräzise für mehr Sicherheit

Die CyberKnife- oder ZAP-X-Therapie erfolgt gegenüber einer herkömmlichen Operation ambulant. Umliegendes Gewebe wird durch das schmerzfreie, submillimetergenaue und präzise Verfahren bestmöglich geschont. Eine Narkose ist nicht erforderlich.

In über 90% der Fälle reicht eine einmalige Präzisionsbehandlung mit dem CyberKnife oder ZAP-X aus, um die gutartige Nervenfasergeschwulst auszuschalten. Die Behandlungssitzung dauert nicht länger als rund 30 Minuten und ist daher für Sie wenig belastend. In sehr seltenen Fällen bzw. bei größeren Akustikusneurinomen können mehrere Sitzungen notwendig sein [4].

Eine aktuelle Studie verglich die radiochirurgische Therapie mit der Wait-and-Scan-Strategie: der kontrollierten Überwachung des Akustikusneurinoms. Auch hier zeigten sich eine bessere Tumorkontrolle, vergleichbare Hörerhaltungsraten sowie ein deutlich geringeres Risiko für neurologische Defizite bzw. funktionelle Störungen. Ergebnisse, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Radiochirurgie beim Akustikusneurinom unterstreichen [5].

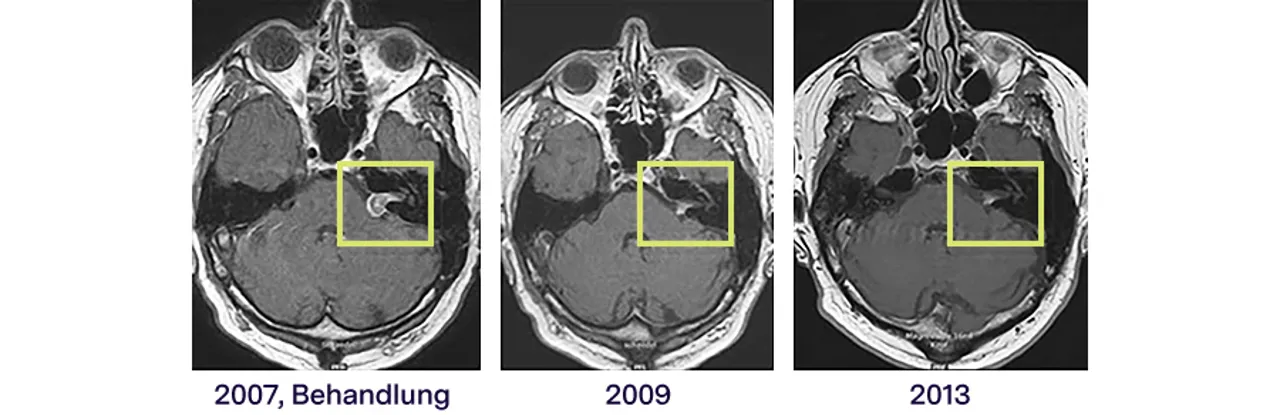

Beispiel einer CyberKnife-Therapie des Akustikusneurinoms im 6-Jahres-Verlauf

Die robotergeführte, radiochirurgische Behandlung hat den Effekt, dass Tumorzellen im Zeitverlauf absterben können. Im MRT ist das gut sichtbar: Im dargestellten Fall konnte mithilfe der CyberKnife-Therapie (2007) nicht nur das Tumorwachstum gestoppt werden, das Akustikusneurinom ist mit der Zeit auch deutlich geschrumpft (Bild Mitte 2009) und im weiteren Verlauf (2013) kaum noch zu sehen (rechts).

CyberKnife-Technologie zur Behandlung des Akustikusneurinoms

In diesem Video werden die Behandlungsmöglichkeiten der CyberKnife-Therapie für Patientinnen und Patienten mit Akustikusneurinom zusammen mit unseren neurochirurgischen Kollegen aus dem Klinikum Großhadern der Universität München (LMU) erörtert.

Informationen zur robotergeführten Radiochirurgie (z. B. CyberKnife-Behandlung) des Akustikusneurinoms finden sich auch auf der Seite der gemeinnützigen Patientenselbsthilfeorganisation Vereinigung Akustikusneurinom e.V.: www.akustikus.de.

Behandlungsanfragen

Komplexer gewordene Therapiemöglichkeiten bedeuten auch, dass Ihre persönliche Entscheidung für eine Therapie immer auch mit Blick auf Ihre persönliche Lebenssituation erfolgen sollte. Wir begleiten Sie auf diesem Weg und beraten Sie umfassend hinsichtlich eines für Sie individuell bestmöglichen Behandlungskonzepts. Sprechen Sie uns an und nutzen Sie dafür unser Kontaktformular.

Sie erreichen uns außerdem telefonisch während unserer Öffnungszeiten oder auch über unsere Social Media Kanäle.

Ihre Anfrage wird individuell und schnell bearbeitet.

Jetzt anfordern

)